こんにちは。ゆうママです。

本日も「脳育」頑張ります!

「子どもに絵本を読み聞かせたいけど、どんな風に読めばいいんだろう?」

と悩んだことはありませんか?

赤ちゃん期の読み聞かせについては、別記事の「【赤ちゃん向け】発語トレーニングになる絵本の選び方とおすすめ5選」で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

この記事では、幼児期の絵本の読み聞かせについてご紹介。

息子が生後4ヶ月の頃から絵本の読み聞かせを始め、試行錯誤を重ねながら実践してきた中で

「これは本当に良かった!」と感じた読み方のコツはたった3つ。

子どもの言葉の発達をサポートするためのコツとおすすめの絵本をご紹介!

ぜひ参考にしてください。

子どもに絵本を読むときに大切にした3つのポイント

赤ちゃんの時期から現在に至るまで、一貫して息子に絵本を読み聞かせる際に心がけてきたことがあります。それは次の3つ

これらは最初は意識的ではなく、何気なく行っていたことでした。

しかし後になって「これが息子の言葉や感性の発達にとても良い影響を与えていた!」と実感するように。

この記事では、この3つのポイントを具体的に解説し、絵本の読み聞かせがどのように子どもの成長をサポートするのかをご紹介します。

コツ1:絵本を読んでいる途中で質問しない

絵本を読み聞かせるとき、つい「これなあに?」「これかわいいね!」と話しかけたくなることはありませんか?

子どもとコミュニケーションをとりたい、どこまで理解しているのか知りたい、早く言葉を覚えてほしい。そんな気持ちが原因ですよね。

しかし、私は「絵本に書いてあること以外は一切話さない」というルールを徹底しました。

理由1: 親の予想と子どもの興味は違う

この読み聞かせ方法を始めたきっかけは、私が「ここが面白いだろう」と思うポイントと、実際に息子が興味を持つ部分がまったく異なることが多かったため。

例えば、私が気にしないような場面で息子が笑ったり、興味を示すことが何度も。

親の価値観を押し付けず、子どもの感性に任せることで、自然な反応を引き出せます。

理由2:集中力を育てる

質問や語りかけを控えることで、息子は絵本の世界に入り込み、集中して聞くように。

余計な介入がない分、物語や絵そのものを楽しむ力が育まれたと感じています。

結論: 子どもが自発的に感想を言うように

結果として、息子自身から「あ!〇〇だ!」「おもしろいねー」など、自発的に感想を言うように。

息子が何か感じる前に大人が「これはおもしろいね」と教えていまうのは、息子の成長と感受性の成長を考えると勿体無いと思いました。

この方法は、子どもの考えや感性を尊重することにもつながります。

「質問しない読み聞かせ」は、親子のコミュニケーションを自然に深め、子どもの成長をサポートする効果的な方法。

コツ2:淡々と読み抑揚をつけない

絵本を読み聞かせるとき、多くの親は声に抑揚をつけたり、リズミカルに読んだりすることで子どもを楽しませたいと思いますよね。

しかし、私はあえて「淡々と読む」ことを意識。

理由: 体力温存のための工夫から始まった

最初のきっかけは、1日に読む絵本の冊数が多く、親自身が疲れてしまうことを防ぐため。

何冊も読むうちに、抑揚をつけたり感情を込めたりするのは体力的に大変だと感じ、自然と淡々と読むようになりました。

効果: 想像力と工夫する力を育む

結果、息子が言葉の意味を理解し始め、自分で絵本を読み返すようになったとき、自分なりに抑揚をつけたり、表情を工夫したり、リズムを変えたりして絵本を楽しんでいたのです。

親が感情を押し付けないことで、子どもが物語を自由に解釈し、自分の中で想像力を膨らませることができたのだと思います。

この経験を通じて、息子は「自分で考えて工夫する力」を自然に身につけていきました。

結論: 読み聞かせは子どもの創造性を育てる

淡々と読むことは、親の負担を軽くするだけでなく、子ども自身の解釈や創造性を引き出す大切な方法。

絵本を通して子どもの自由な想像力を育むことを考えるなら、このスタイルは非常に効果的。

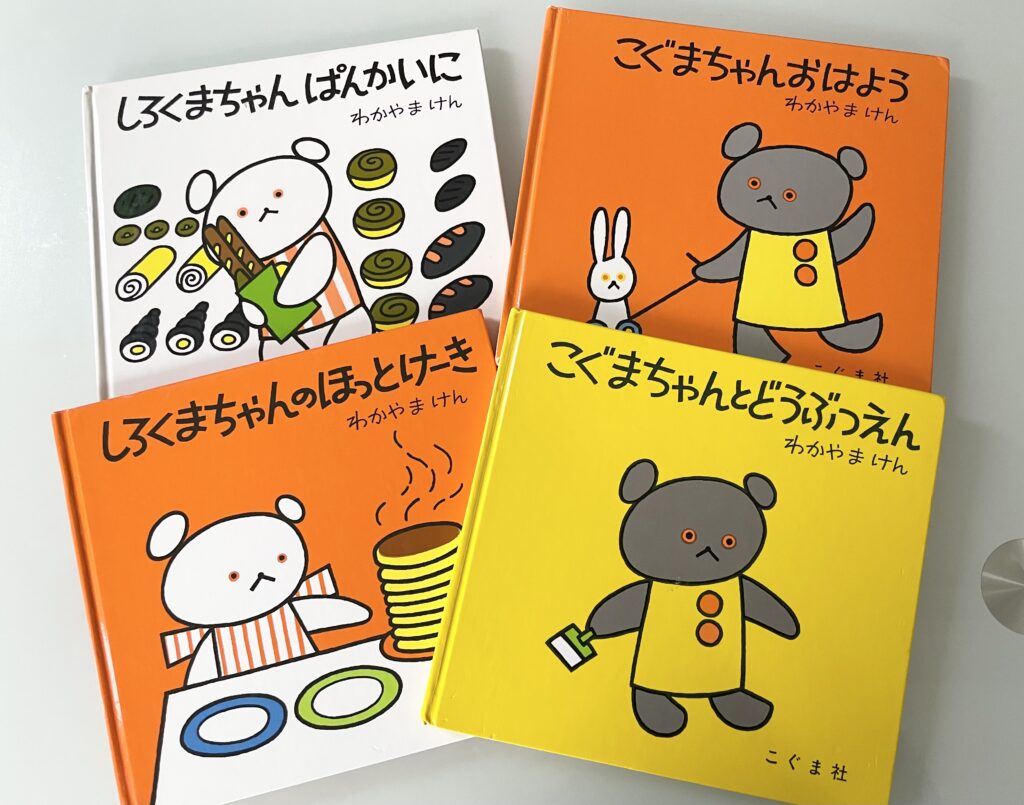

淡々と読むのに読みやすかったおすすめ絵本はこれ!

「しろくまちゃんのホットケーキ」や「こぐまちゃんとどうぶつえん」などの

「こぐまちゃんえほん」シリーズは、程よい長さのストーリーが魅力。

短すぎず長すぎず、リズムよく読み進められる内容で、親子の読み聞かせにもぴったり。

また、私がこのシリーズに魅力を感じている最大のポイントは、会話文に「」のかぎかっこがない点。

息子が自分でこの本を読めるようになった時にどのようにして表現するのかとても楽しみにしています。

↓高評価レビューを見る↓

コツ3:絵本の対象年齢を気にしない

絵本選びの際に「対象年齢」は気になるポイントですが、私はあえて気にしない方法を選びました。

理由1: 自分で好きなものを選んでほしい

息子は成長がゆっくりだったこともあり、「今の年齢にちょうど良い絵本」を見極めるのが難しいことが多々。

そこで、私は「自分の好きなことを自分で選んでほしい」という方針を優先。

我が家では「好きなことはとことんやらせ、嫌がることは即中止する」というルールがありました。

この方針に基づき、私が「これが喜びそう」と感じた絵本をいくつか購入して本棚に並べるだけで、あとは息子自身の興味に任せるスタイル。

方法: 読みたいタイミングを待つ

息子は、初めて見た絵本にはあまり興味を示さず、すぐには読まないことが多かったです。

私は本人が絵本を自分で選べるようになってから「今日はこの本」と渡した事は一度もありません。

息子が自分から「読みたい」と本を差し出してくるのを待つことに。

その結果、ある日突然その本を気に入り、何度も繰り返し読むように。

息子は一度ハマると、同じ本を何度も読み続けるため、今までのお気に入りになった本はどれもボロボロ。

たとえば、0歳の時に買った絵本が、3歳になってから急にお気に入りになることも。

結論: 子どものペースを尊重した絵本選び

対象年齢にこだわらず、子どもが好きな本を好きなタイミングで読むことは、子どもの自主性や興味を引き出す上でとても効果的。

親にとっては繰り返し読むことの負担はありますが、それ以上に子どもの成長を感じられる素晴らしい方法です。

身近なセリフに興味を持ち始めたことが分かった絵本2選

【発語が始まって夢中になった絵本】

正直、最初は「頭のいい子を育てる」のセリフにつられて買いました(笑)

発語が少しずつ増え、言葉への関心が高まったタイミングで、毎日のように「読んで!」とリクエストされるように。

我が家では普段から赤ちゃん言葉を使わない方針でしたので、この絵本では息子に合わせてセリフを少しアレンジ。

その結果、息子の興味を引き出すことに成功し、発語のスピードがぐんと伸びました。

このシリーズには、日常でよく使う言葉や行動がたくさん登場します。

息子にとっては「知っている」「話したい」と感じられる言葉ばかりだったことが、特別な魅力となったようです。

子どもの発語を伸ばす絵本選びに迷っている方におすすめです!

子どもの成長を支える読み聞かせのコツまとめ

絵本の読み聞かせは、子どもの言葉や想像力を育むだけでなく、親子の絆を深める大切な時間。

本記事では、私が実践して良かったと感じた3つのポイントをご紹介しました。

結論: 子どもに寄り添った読み聞かせの重要性

今回ご紹介した3つのコツに共通しているのは、子どものペースや興味を尊重すること。

質問せず集中させること、淡々と読むことで創造力を引き出すこと、対象年齢を気にせず自由に選ばせること。

このスタイルを続けることで、子どもの個性や成長を最大限にサポートできると実感。

ぜひ、お子さんを観察しながら絵本の読み聞かせを楽しんでみてください。

確かな知育効果・知育玩具のGENI[ジェニ] by エドインター