こんにちは。ゆうママです。

今日も「脳育」頑張ります!

子どもが「人や物には名前がある」と気づき始める時期は、言語発達における大きなステップ。

このタイミングを活かして適切にサポートすることで、言葉の力をさらに伸ばせるかも!

名前を覚えることは、子どもが世界を理解するための第一歩。

親が優しく根気よく言葉を伝えることで、その好奇心は大きく広がります。

息子が「名前」の存在に気づいた頃、絵本から図鑑へと興味が移り、毎日夢中になりました。

そんなとき私たち親が悩んだのは、どんなサポートが最適かということ。

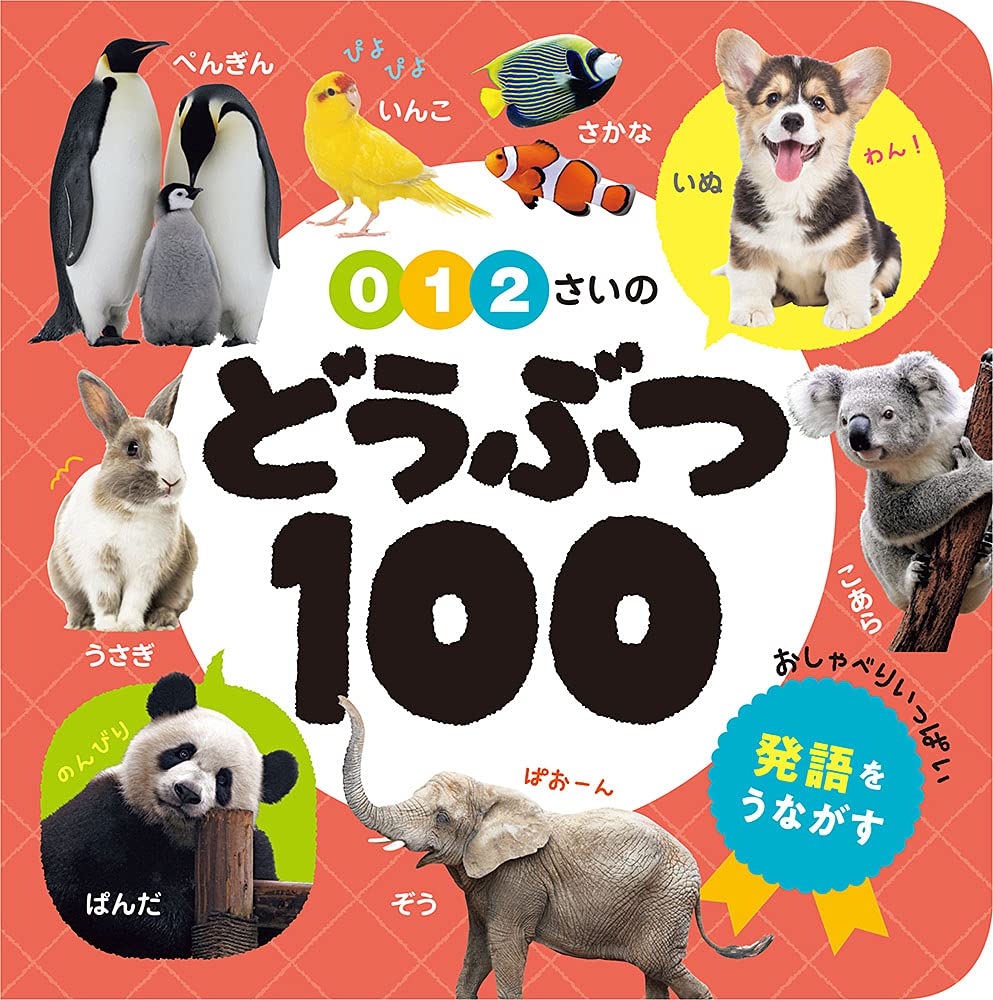

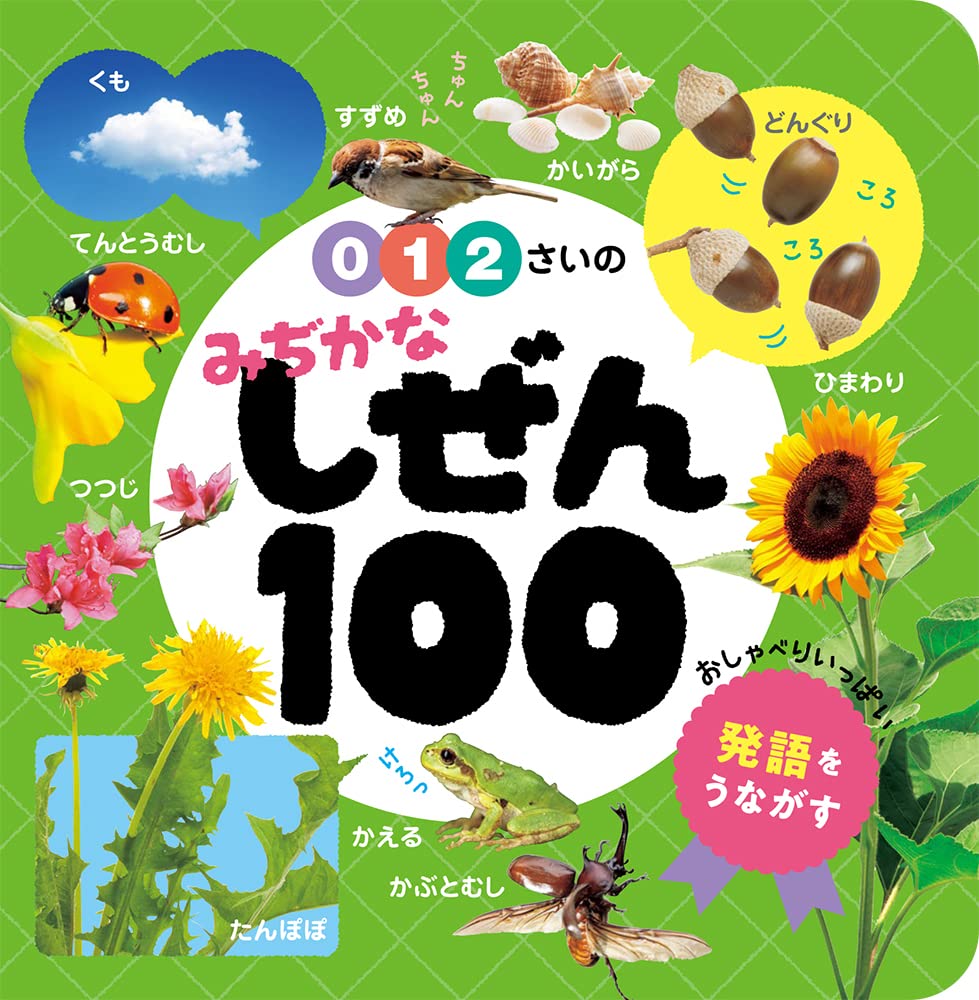

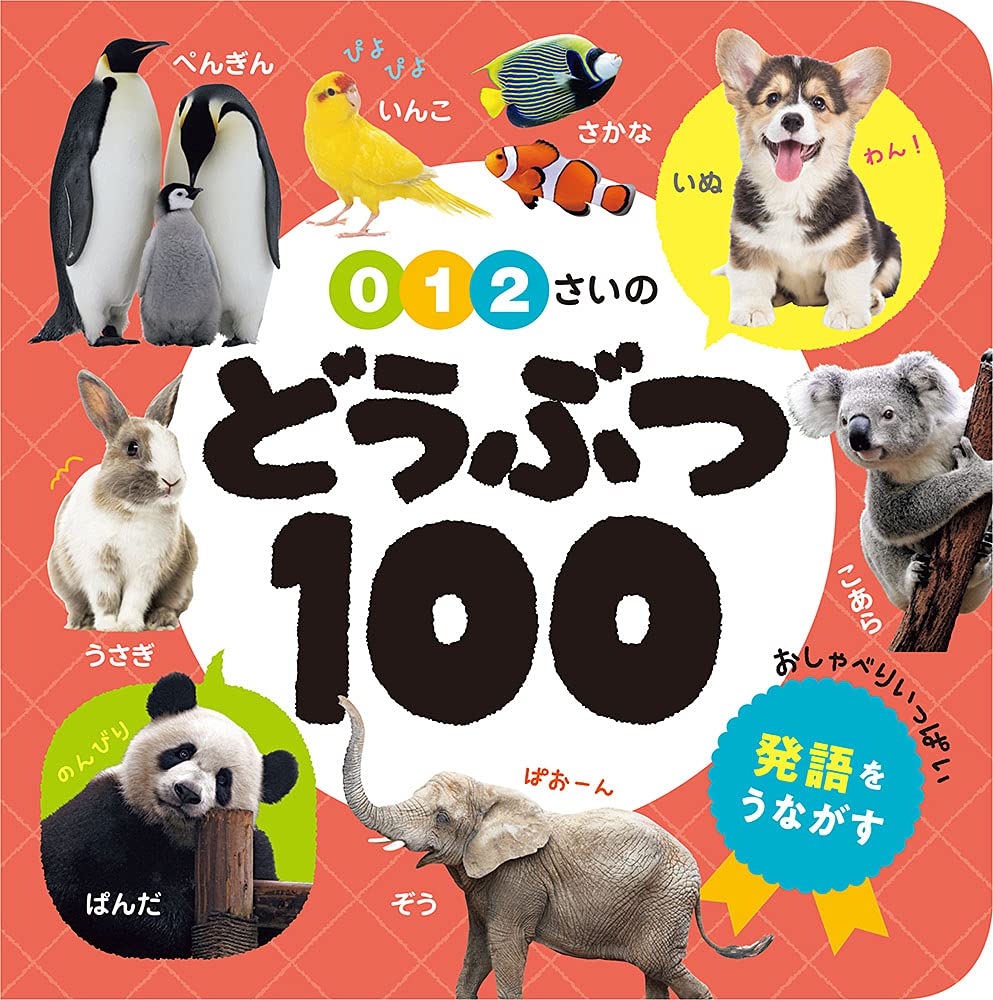

結果的に、我が家では『はじめてずかん1000』で物の名前をどんどん憶えて発語を伸ばし、『あかちゃんのずかん100』が、息子の知識欲を育ててくれました。

今回は、図鑑を活用した子どもの発語を伸ばす方法と、親としてできるサポートについてご紹介!

子どもはいつから「名前」が分かりだす?

一般的に、子どもが物や人の名前を理解し始めるのは、生後13~24ヵ月頃と言われています。

息子が「物や人には名前がある」と気づいたのはお友達や飼っている猫をみんなが名前で呼んでいることに気づいてから。

この気づきからすぐに息子は「名前を覚える」ことに夢中になり始めました。

この夢中な時期に様々なサポートをしたことが、息子の発語を伸ばしたと思っています。

子どもの好奇心を引き出す方法と、親としてできる6つのサポート

1.積極的に名前を教える

指さしを活用し、子どもの興味を尊重する方法。

子どもが何かを指さしたとき「あれは○○だよ」と必ず名前を教えます。

指差しするものは、まさに今興味があること。

これにより、子どもは物の名前と言葉の関係を理解。

子どもが興味を持ったものを優先的に説明すると、子どもはより意欲的に学べます。

我が家では通っていた施設の先生やお友達の写真を見せながら「〇〇くんだね」「〇〇先生だね」など言う事で、「名前」が根付きました。

お友達と映った動画や出掛けた動画を見ながら、「〇〇くん と遊んだね」「くるま のったね」「きりん いたね」「ぞうさん 大きかったね」とした事も記憶のおさらい(復習)に。

2.図鑑と実体験を組み合わせ発語を伸ばす

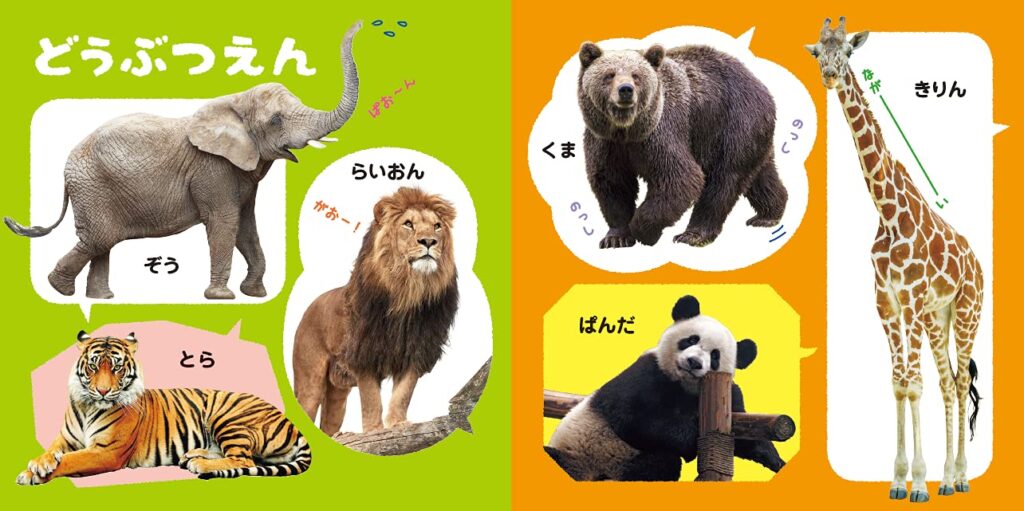

図鑑をより効果的に活用するため、実物を見る体験をプラス。

子どもの興味はさらに深まります。

我が家では動物園や公園など、実際に動物や自然を見られる場所に連れて行き、直接名前を伝え、家に帰って図鑑を開きます。

「今日見た〇〇だね」と、動画を見る時と同じように記憶のおさらい(復習)をしました。

図鑑では伝えきれない「大きさ」や「迫力」を体験することで、息子の記憶や興味がより豊かに。

「大きい=ゾウ」

動物園で大きなゾウを見たことで、図鑑のゾウの絵にも「大きい」という特徴を結びつけるように。

「かっこいい=ライオン」

ライオンの堂々とした姿を目の当たりにした息子は、その後図鑑のライオンのページを繰り返し開いて「かっこいいね!」と話すように。

このような体験を通じて、図鑑を見る楽しさが格段に増したのです。

「図鑑 × 実体験」の組み合わせは、名前や特徴を覚える助けに。

3.言葉の繰り返しと日常の活用

同じ場面で何度も名前を言うことで、子どもはその言葉を覚えやすくなります。

「これ、スプーンだね。スプーンでご飯を食べよう」と、日常生活の中で名前を自然に繰り返し使うようにしました。

名前の部分は特に「はっきり、大きな声で」聴かせることを心掛けました。

4. 質問を投げかける

言葉を覚えたての子どもにとって、質問に正解することは、次の単語を覚えることの意欲に直結。

絵本の読み聞かせで私は「質問しない」「余計な事を言わない」を心がけていましたが、物の名前を覚える時期、息子は私から「これなあに?」と聞いてほしがったり、自分から「何これ?」と質問する事を楽しむように。

そのため常に質問して欲しがった時期、子どもの求めていることにできる限り応じることで、喜びは増していたようです。

質問する際に「選択肢を与える」やり方も◎。

「これ、リンゴかな?それともバナナかな?」

「白と黒どっちの靴?」

と日常の中で選択肢を提示して、自発的に言葉を出す手助けをしました。

5.名前にプラス情報を加え、正しい名前で答える

「先生」とだけ言っていたのを「〇〇先生だね」と自然な形で正しい名前を言う。

他には

「犬だね。これは柴犬という犬の名前だよ」

お友達の名前を言ったら「〇〇くんは可愛いね」「〇〇さんはお友達だね」

「お友達」と言えば「お友達の〇〇くんだね」と具体的な情報を追加することで、知識に広がりがでます。

6.肯定的に応じる・褒めて励ます

子どもが正しい名前を言えた時は、盛大に褒める。

「すごいね!○○って言えたね」と大げさなくらい褒めてあげると、さらに学ぶ意欲が高まります。

間違った場合は否定せず、「すごい!そんな言葉知ってるの?これはリンゴだよ」とさりげなく正しい名前を教えるように。

褒めることは子どもの成長にとても大切ですが、息子が「覚えること」や「答えること」に集中しているときは、毎回反応せずに見守るように。

この場合、私は「これは?」と指差して聞くだけにとどめ、一通り終わった後にしっかり褒めるようにします。

息子が何かを達成するまでは親は見守り、達成した瞬間に「すごいね!」と褒める。

たとえば、最初は半分言えたら褒め、次は1ページすべてを言えたら褒める、というように目標を少しずつ引き上げていきました。

こうすることで、息子の集中する時間が自然と伸び、達成感を味わう喜びも増していました。

図鑑は早めに用意!その理由3つ

わが子の発語が始まった頃に『はじめてずかん1000』を購入。

しかし、彼が本格的にこの図鑑に興味を持ち始めたのは、約1年後。

そのころに急いで買い足したのが『あかちゃんずかん』。

当時は「まだ早いかな?」と思いつつも購入したのですが、結果的に早めに用意しておいて本当に良かったと実感しました。

その理由は以下の通りです。

1.興味のタイミングを逃さず使えた

図鑑を早めに購入しておいたおかげで、息子が「物の名前」に興味を持ち始めたときにすぐに活用。

子どもが何かに夢中になるタイミングは突然来ます。

その瞬間に手元にピッタリの教材やアイテムがあることは、成長を後押しする大きなチャンス。

2.成長のサインに気づけた

購入後、図鑑は息子に一旦見せて本棚へ。

無理に使わせることはせず、息子が興味を持つのを待ちました。

すると、彼が自分から図鑑を手に取り、名前を覚えることに夢中に。

この変化から、息子の名前を覚えることへの興味が強まってきた!と実感。

はじめてずかん1000は内容が多岐にわたっているので、どのページを読みたがるかも興味深く観察しました。

動物のページだけを好む時期、食べ物のページを繰り返す時期とその時によって興味は様々。

その様々な興味の移り変わりに対応してくれる1冊でした。

3.我が家のスタンス:対象年齢は気にしない

我が家では絵本や図鑑の対象年齢を気にしません。

「今はまだ使わないかもしれないけれど、いずれ興味を持つだろう」と考え、買ったものはすぐ手に取れる場所に置いて興味を示すのを待ちます。

このスタンスのおかげで、子どもの成長に気づけたり、そのタイミングを逃さずにサポートできることが多いです。

初めての図鑑おすすめはやっぱりこれ!

はじめてずかん1000

Amazonでの口コミも高評価が多いので気になる方はチェック↓

図鑑に夢中になったら種類を増やすのが効果的!

息子が図鑑で言葉を覚えるようになった時期、私は迷わず図鑑を買い足し。

なぜなら、このタイミングを「言葉が伸びるチャンス」だと確信したからです。

あかちゃんずかん100

あえて似た図鑑を選んだ理由

同じ題材の図鑑を用意することで、息子は知っているものを目にし「これ知ってる!」という達成感を得ることができます。

この達成感は、次の挑戦への意欲を高め、学びをさらに深める原動力となりました。

無理なく楽しめる環境を整えることで、自信を持って学び続けられるのです。

図鑑を増やすメリット

- 達成感を味わうことで、子どもの意欲を高められる

- 知っている内容が載っていることで復習の機会が生まれる

- 図鑑ごとの新しい表現や構成で、言葉の理解が広がる

まとめ:「人や物には名前がある」と気づいたら図鑑を活用しよう

図鑑は子どもの発語や知識を伸ばす強力なツールです。子どもの成長に寄り添いながら、適切な図鑑を活用して楽しくサポートしていきましょう!